Amplio espectro de manifestaciones culturales y las formas de acción colectiva organizada que expresan la problemática de la región en el ámbito público.

Cultura y sociedad civil

Cultura | Sociedad civil

Mapa Organizaciones Sociales

¿Qué es la Región Metropolitana Buenos Aires?

Por Leonardo Fernández, Investigador docente del ICO – UNGS

El 11 de septiembre de 2024, el INDEC oficializó una definición importante: la unificación estadística de los aglomerados Gran Buenos Aires y Gran La Plata en una única unidad urbana denominada Región Metropolitana Buenos Aires (RMBA).Esta nueva delimitación, basada en la continuidad física del tejido urbano, permite reconocer formalmente un fenómeno que en la práctica ya existía y se analizaba: la expansión y articulación funcional de la mayor área urbana del país. Si bien la denominación Región Metropolitana Buenos Aires (RMBA) fue oficializada por el INDEC en 2024 como nueva unidad estadística, convive con la expresión Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que es utilizada por diversos organismos públicos en programas, políticas sectoriales y marcos institucionales, especialmente en los campos del transporte y los servicios. Cabe señalar que esta última no constituye una categoría estadística, y que su delimitación y composición municipal varía según el criterio y el alcance de cada organismo, lo que refuerza la necesidad de interpretar este territorio desde una perspectiva multiescalar y funcional. Con más de 16 millones de habitantes en apenas el 0,4 % del territorio nacional, la RMBA representa hoy el 35,9 % de la población argentina.

Entre sus principales aportes, esta redefinición introduce un hecho inédito en la historia estadística del país: la unificación del Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) —que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del gobierno nacional, y los partidos del conurbano bonaerense— con el Aglomerado Gran La Plata (AGLP), sexta aglomeración en términos poblacionales, y capital de la provincia de Buenos Aires, incorporando además otras localidades integradas por continuidad física. Pero, ¿cómo entender este enorme territorio urbano? ¿Qué herramientas tenemos para analizar su complejidad? ¿Y qué desafíos implica su gestión a escala metropolitana?

Proponemos tres nociones que ayudan a comprender la dinámica de este territorio urbano: conurbación, aglomeración y metropolización. Cada una permite observar distintas dimensiones del fenómeno metropolitano, desde la expansión física y la definición estadística hasta dinámicas funcionales que articulan redes y servicios. A partir de estos enfoques, se presentan algunas reflexiones sobre el contexto actual y los desafíos de su gestión a escala regional. En el artículo Conurbación, aglomeración, metropolización (Fernández) publicado en Café de las ciudades en julio de este año se presenta un análisis detallado de la redefinición territorial de la RMBA y el marco conceptual.

La conurbación: cuando la ciudad se desborda

La palabra “conurbano” forma parte del lenguaje cotidiano, pero tiene un origen técnico: fue introducida por el biólogo y urbanista escocés Patrick Geddes en 1915 para describir ciudades que crecían más allá de sus límites administrativos, fusionándose físicamente con localidades vecinas.

En Buenos Aires, el proceso de conurbación se aceleró desde fines del siglo XIX, impulsado por la expansión ferroviaria articulada en torno al puerto, la afluencia de inmigrantes —tanto ultramarinos como internos— y la progresiva urbanización de la periferia. La federalización de 1880 profundizó la fragmentación político-institucional al separar la ciudad capital del resto del territorio bonaerense y propiciar, en 1882, la fundación de La Plata como contracapital provincial.

Desde una perspectiva histórica, la nueva delimitación censal refleja una tendencia demográfica sostenida: si a comienzos del siglo XX esta región concentraba aproximadamente una cuarta parte de la población nacional, hacia 2010 su participación había ascendido al 31,9 %. Con la incorporación del Aglomerado Gran La Plata, la proporción alcanzó casi el 36 %, reforzando su centralidad en el sistema urbano argentino.

Nuestro “conurbano bonaerense” creció en torno a la capital, pero sin formar políticamente parte de ella. Con el tiempo se configuró un espacio urbano extenso, heterogéneo y densamente poblado que conserva hasta hoy su marca de origen: continuidad físico-territorial acompañada por una fragmentación institucional. El reciente reconocimiento estadístico que integra al Gran Buenos Aires y al Gran La Plata (INDEC, 2024) puede interpretarse como una fase avanzada —si no la última— del proceso de conurbación en el sentido propuesto por Geddes.

La aglomeración: una mirada estadística del territorio

En los censos nacionales, el INDEC aplica la categoría técnica de “aglomerado urbano” para delimitar grandes manchas urbanas continuas. Esta definición, basada en criterios operativos —como la cercanía entre edificaciones y calles—, permite identificar unidades comparables en todo el país.

El Gran Buenos Aires comenzó a ser registrado como aglomerado urbano en el Censo de 1947, mientras que el Gran La Plata fue incorporado posteriormente como una unidad estadística separada. Con el paso del tiempo, ambos territorios se integraron física y funcionalmente hasta que, en 2024, el INDEC oficializó su unificación en una sola entidad: la Región Metropolitana Buenos Aires (RMBA).

No obstante, este recorte estadístico —aunque útil— no refleja por completo la complejidad territorial. Las aglomeraciones son entidades delimitadas por una envolvente urbana que incluyen también áreas vacantes, intersticios o zonas en transición urbano-rurales. En el caso de la RMBA, extensos espacios verdes —como el Parque Pereyra Iraola y los Bosques de Ezeiza o Campo de Mayo— aparecen dentro del mapa censal aun cuando no presentan continuidad edificada evidente.

A modo de referencia, el INDEC estima que el nuevo Aglomerado Gran Buenos Aires (que incluye el Gran La Plata) ocupa cerca de 5.000 km². No obstante, si se considera estrictamente la continuidad del tejido edificado, el área se reduce a aproximadamente 3.000 km². Esta diferencia no es menor: pone en evidencia la necesidad de combinar distintas escalas y enfoques para comprender mejor las formas de ocupación territorial, los procesos de urbanización y los desafíos de planificación ambiental metropolitana.

La metropolización: redes, flujos y gobernanza

Pero una ciudad no es solo su espacio edificado. Las personas se mueven, trabajan, estudian y acceden a servicios a través de una red compleja de relaciones. Eso es la metropolización: un proceso histórico y funcional que articula flujos, redes e infraestructuras más allá de los límites administrativos.

En el territorio metropolitano, esto se traduce en diversas definiciones sectoriales y geográficas destacables:

- Servicios públicos como AySA, que gestiona el agua y saneamiento en 26 partidos y CABA, con una lógica metropolitana y biogeográfica para el acceso de los servicios de agua potable y tratamiento de efluentes cloacales;

- Redes de transporte que utilizan el dispositivo SUBE, que funciona en el AMBA (entre otras ciudades del país), que permite viajar con un único sistema de pago entre CABA y 40 partidos bonaerenses;

- Infraestructuras como el proyecto de la Autopista Presidente Perón que plantean la articulación del territorio más allá de las fronteras municipales con un anillo vial radioconcéntrico que atraviesa 12 municipios del conurbano [1].

[1] La gestión de estos y otros mecanismos de coordinación interjurisdiccional se analiza en detalle en el artículo Casos de articulación interjurisdiccional: servicios, dispositivos e infraestructuras publicado en Café de las ciudades (julio 2025).

A pesar de la consolidación de servicios, redes e infraestructuras con alcance metropolitano, la RMBA (o el AMBA) carece de una gobernanza integrada. No existe en la actualidad una instancia de coordinación estable ni una autoridad metropolitana con competencias legalmente definidas. La articulación entre Nación, Provincia, CABA y los municipios bonaerenses continúa dependiendo de acuerdos ad hoc, liderazgos coyunturales y contextos institucionales inestables, e incluso regresivos, como ocurre en el escenario político actual. Esta situación debilita la posibilidad de planificación y gestión a escala regional.

Podría decirse que, a lo largo de las últimas décadas, se consolidó una intervención nacional en áreas estratégicas como el transporte, el agua y las obras viales. Este accionar político —carente de una figura jurídica o constitucional específica— puede leerse como una forma de federalismo metropolitano subsidiario: una modalidad que emerge cuando las jurisdicciones locales o federadas no logran resolver ni coordinar eficazmente, con el fin de sostener o coordinar esquemas de gobernanza metropolitana. Esta noción, planteada aquí como hipótesis analítica, será retomada en la sección siguiente para discutir cómo se entrecruzan los tres planos previamente presentados —conurbación, aglomeración y metropolización— en la configuración actual de la Región Metropolitana Buenos Aires.

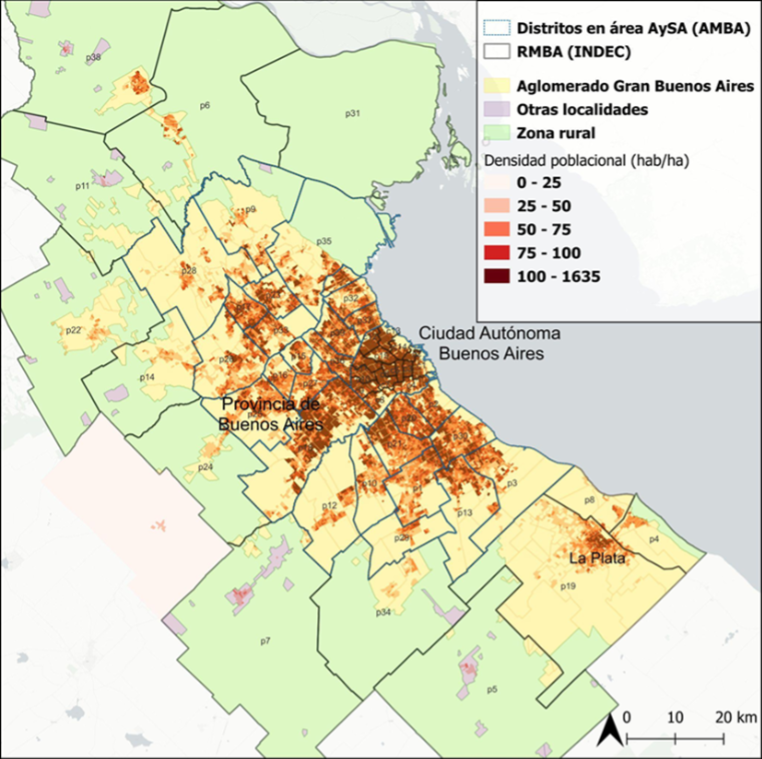

Figura 1. Densidad poblacional en la Región Metropolitana Buenos Aires y Área de cobertura de AySA en el AMBA. La imagen muestra la densidad por radio censal según datos del Censo 2022, superpuesta a dos recortes territoriales: la nueva definición estadística del INDEC (RMBA) y el área de cobertura de AySA, representativa del enfoque funcional del AMBA.

Códigos de jurisdicciones representadas en el mapa:

Partidos de la Provincia de Buenos Aires:

p1: Almirante Brown; p2: Avellaneda; p3: Berazategui; p4: Berisso; p5: Brandsen; p6: Campana; p7: Cañuelas; p8: Ensenada; p9: Escobar; p10: Esteban Echeverría; p11: Exaltación de la Cruz; p12: Ezeiza; p13: Florencio Varela; p14: General Rodríguez; p15: Hurlingham; p16: Ituzaingó; p17: José C. Paz; p18: La Matanza; p19: La Plata; p20: Lanús; p21: Lomas de Zamora; p22: Luján; p23: Malvinas Argentinas; p24: Marcos Paz; p25: Merlo; p26: Moreno; p27: Morón; p28: Pilar; p29: Presidente Perón; p30: Quilmes; p31: San Fernando; p32: San Isidro; p33: San Miguel; p34: San Vicente; p35: Tigre; p36: Tres de Febrero; p37: Vicente López; p38: Zárate; p39: General San Martín.

Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

c1: Comuna 1; c2: Comuna 2; c3: Comuna 3; c4: Comuna 4; c5: Comuna 5; c6: Comuna 6; c7: Comuna 7; c8: Comuna 8; c9: Comuna 9; c10: Comuna 10; c11: Comuna 11; c12: Comuna 12; c13: Comuna 13; c14: Comuna 14; c15: Comuna 15.

Gobernabilidad metropolitana en disputa: entre la subsidiariedad y el desmantelamiento (discusión)

La Región Metropolitana Buenos Aires se estructura a través de redes, servicios e infraestructuras que requieren coordinación interjurisdiccional para garantizar su funcionamiento. Sin embargo, la gobernanza metropolitana continúa siendo una construcción frágil, sin institucionalidad estable ni mecanismos de articulación permanentes. En este contexto, la intervención del Estado nacional en áreas estratégicas ha operado —en muchos casos— como una forma de resolver o compensar problemas de cooperación o concertación entre jurisdicciones locales o federadas, dando lugar a lo que aquí caracterizamos como una modalidad de intervención nacional subsidiaria, orientada a sostener funciones esenciales en territorios donde la articulación interjurisdiccional resulta frágil o inexistente.

Esta forma de intervención —surgida más por la propia realidad urbana que por un diseño institucional— mostró en las últimas décadas una capacidad para ampliar políticas y sostener servicios esenciales como el agua potable, el financiamiento del transporte público o el despliegue de nuevas vialidades. No obstante, el escenario actual pone en tensión este modelo. Lejos de consolidarse, muchas de estas políticas están siendo desmanteladas por el propio gobierno nacional, a través de la retracción del Estado en funciones claves para la gestión metropolitana.

En el caso de AySA, por ejemplo, la intención de privatizar la empresa pública—sin un esquema claro que preserve la equidad en el acceso y sustentabilidad del recurso hídrico— amenaza con revertir los avances logrados desde 2006 en términos de cobertura territorial e integración del sistema. La red SUBE, que constituye un dispositivo metropolitano de hecho, enfrenta un proceso de fragmentación a partir de la quita de subsidios al usuario y la promoción de medios de pago dispersos, lo que debilita el control estatal y afecta especialmente a los sectores más vulnerables del conurbano. Por su parte, la paralización de obras como la Autopista Presidente Perón, en un contexto de vaciamiento de organismos nacionales —como es la disolución de Vialidad Nacional—, ha implicado el traspaso de responsabilidades a niveles subnacionales sin los recursos ni capacidades necesarias para afrontar la finalización de los trabajos pendientes.

Estos retrocesos no solo debilitan las capacidades de gestión metropolitana: comprometen la continuidad de servicios esenciales, profundizan desigualdades territoriales y limitan cualquier perspectiva de planificación urbana integral. Reconocer la existencia estadística de la Región Metropolitana Buenos Aires no es suficiente si se desmantelan los soportes institucionales y operativos que permiten su funcionamiento cotidiano. En un momento en que los flujos urbanos exigen más articulación que nunca, la ausencia de una política metropolitana nacional coordinada no solo reproduce la fragmentación institucional: la agrava.

En suma, la trayectoria reciente de la Región Metropolitana Buenos Aires (RMBA) —que también convive con la denominada AMBA en diversos marcos institucionales y académicos— muestra que, en ausencia de una institucionalidad metropolitana formal, el Estado nacional ha desempeñado un papel estratégico en la provisión de servicios esenciales. Pero cuando este se retira sin ser sustituido por mecanismos de concertación, no solo se expone la fragilidad política de este esquema: también se revelan los límites de un modelo que depende más de decisiones coyunturales que de reglas institucionales estables de gobernanza metropolitana.

Abordar la gobernabilidad metropolitana desde una perspectiva político-institucional constituye una condición indispensable para garantizar el acceso equitativo a los servicios, reducir las desigualdades socioespaciales y orientar la planificación hacia un territorio más justo, inclusivo y sustentable.

Protestas sociales y laborales por región

Área Metropolitana de Buenos Aires, Centro, Cuyo, Noreste Argentino, Noroeste Argentino, y Patagonia. Primer semestre de 2018

Protestas sociales según causas

Gran Buenos Aires. Primer semestre de 2017 y 2018

Protesta social contra las políticas del gobierno nacional

Gran Buenos Aires. Primer semestre de 2017 y 2018

Protestas laborales de los trabajadores del sector público y privado según principales causas

Gran Buenos Aires. Primer semestre 2018

Protestas laborales de los trabajadores del ámbito privado por sector económico

Gran Buenos Aires. Primer semestre de 2018

Protestas según actores sociales protagonistas

Gran Buenos Aires. Primer semestre de 2017 y 2018