Lucila D’Urso

Doctora en Ciencias Sociales, Investigadora Docente ICO-UNGS y Profesora Adjunta FSOC-UBA.

El 1º de mayo es una fecha que, históricamente, nos congrega para reivindicar nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, este año, la conmemoración nos encuentra en un contexto por momentos desolador, signado por un mercado de trabajo profundamente heterogéneo en el que priman aquellas formas que E. de la Garza Toledo denominó como no clásicas o atípicas de trabajo.

Ciertamente no es la primera vez que en Argentina nuestro día nos encuentra en el marco de una crisis del empleo, lo singular de este tiempo es la escasez de perspectivas frente al problema social que configura la pérdida de derechos individuales y colectivos asociados al trabajo. En este sentido, en vez de a pensar políticas públicas orientadas a solucionar la caída del ingreso y/o un sistema de protecciones sociales más abarcativo, nuestros esfuerzos se orientan a enfrentar los embates que impone la reforma Laboral de la Ley de Bases, la criminalización de la protesta social y los intentos de modificar la Ley de Asociaciones sindicales, por mencionar sólo algunos ejemplos.

En la presente nota me propongo analizar algunos indicadores del mercado de trabajo en el momento actual, con el objetivo de plantear un contrapunto con las voces liberales que nos aturden construyendo un falso escenario de recomposición. Este ejercicio se lleva a cabo con la intención de dar un paso más, por pequeño que sea, que contribuya a la reflexión en torno a los horizontes políticos que podemos imaginar y construir en términos de organización y representación de la clase trabajadora.

Un mercado de trabajo resquebrajado

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó un informe con indicadores de informalidad laboral provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Allí, el dato resulta contundente: la tasa de informalidad es del 42%. Esta cifra se amplía si introducimos una mirada que contemple las brechas de género: 43,4% en el caso de las mujeres trabajadoras y 40,9% en varones.

Es decir, del total de personas que trabajan, ya sea de manera independiente o en relación de dependencia, un elevado porcentaje desarrolla sus actividades al margen de las normas que las regulan, sin derechos y protecciones. A este cuadro, se adiciona el fenómeno de los/as trabajadores/as pobres. Investigaciones recientes evidencian que, en el año 2024, el porcentaje de personas ocupadas pero que vivían en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la línea de la pobreza fue de 38,3% (Poy, 2025).

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional, el énfasis está puesto en la recuperación de los salarios del sector privado registrado. Efectivamente, el dato de diciembre de 2024 muestra una mejora en el salario real en comparación con los niveles de diciembre de 2023. Sin embargo, al analizar la variación a lo largo de todo el 2024, vemos que, en el sector privado registrado, la caída del salario real fue 6,1% (INDEC). Esta tendencia es aún más acuciante en el caso del sector privado no registrado y en el sector público, donde las variaciones entre 2023-2024 fueron de -20,1% y -24,4%, respectivamente (INDEC).

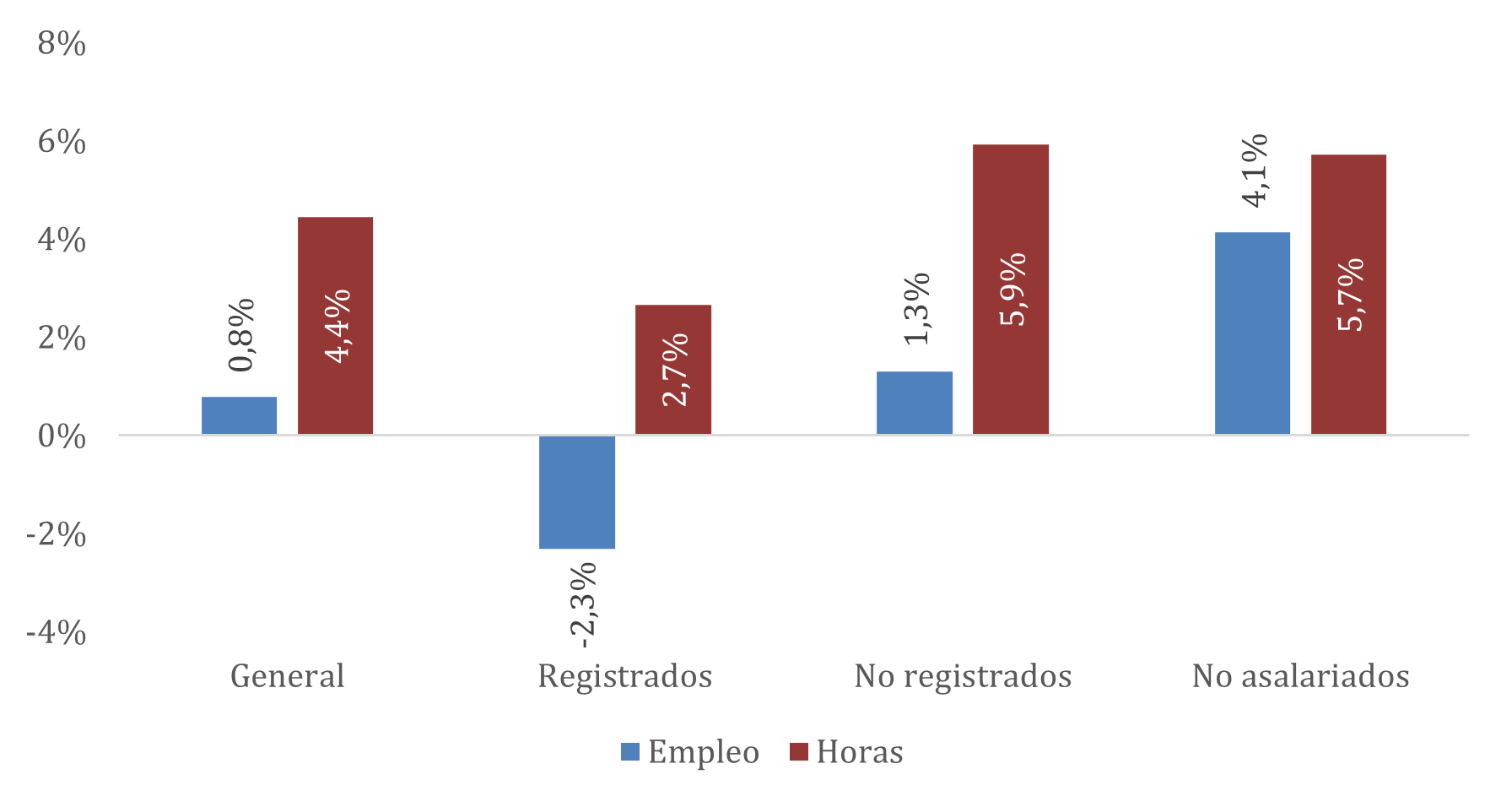

Los puestos de trabajo registrados, por su parte, cayeron un 2,3% entre el IV trimestre de 2023 y el IV trimestre de 2024, al tiempo que, contrainuitivamente, se incrementaron las horas trabajadas en un 2,7% (Gráfico 1). Esta evidencia es explicada en un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín (CETyD-UNSAM, 2025). El análisis realizado por los/as investigadores/as del CETyD permite comprender que la recuperación salarial que se observa al comparar el IV trimestre de 2024 y el IV trimestre de 2023, no implica que los/as trabajadores/as estén cobrando más porque aumentaron sustancialmente sus salarios. De hecho, el gobierno fijó un techo a las paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta. Lo que ocurre, en cambio, es que los ingresos aumentan porque los/as trabajadores/as están trabajando horas extras: “en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas extra antes que por contratar más trabajadores a sus plantillas” (CETyD, 2025: 2).

Ahora bien, ¿qué ocurre con los niveles de empleo si ampliamos la mirada hacia el conjunto de la clase trabajadora? Aquí, el escenario es aún más acuciante. Como es posible observar en el Gráfico 1, el empleo que crece es el de los/as trabajadores asalariados/as no registrados (+1,3%) y el de los no asalariados, es decir, los cuentapropistas (+4,1%). En ambos casos, además, aumentan mucho las horas de trabajo. La foto, entonces, nos muestra una caída de puestos de trabajo de asalariados formales y, en paralelo, el incremento de puestos de trabajo con condiciones laborales más precarias. Además, en este tipo de ocupaciones desprotegidas, es necesario trabajar cada vez más horas para reforzar ingresos.

Gráfico 1: Puestos de trabajo y horas trabajadas. Variación interanual IV 2023 – IV 2024

Fuente: elaboración propia en base a CGI-IDEC

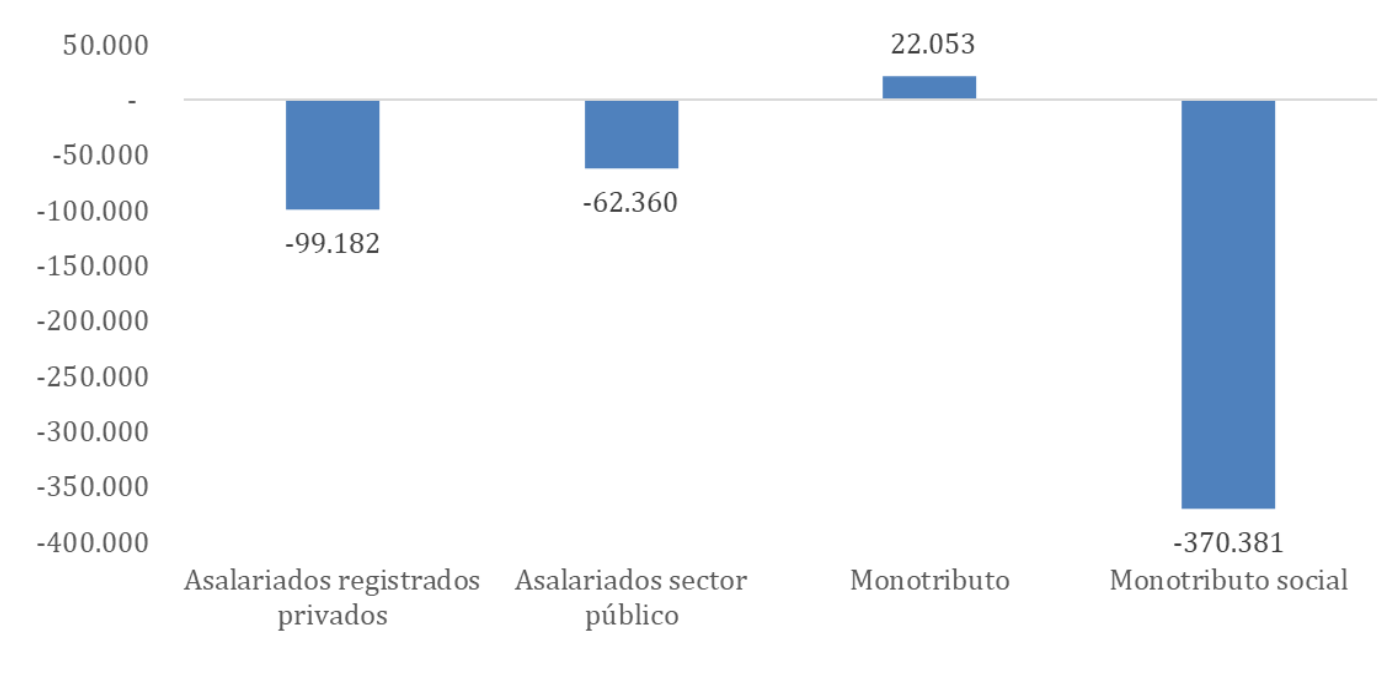

Los datos analizados hasta aquí, muestran un desplazamiento de los puestos de trabajo asalariados registrados y protegidos, hacia formas de empleo signadas por el no registro, el cuentapropismo y las desprotecciones. Esta tendencia se refuerza al mirar información proveniente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) (Gráfico 2): entre diciembre 2023 y diciembre de 2024 se perdieron cerca de 100.000 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado y más de 62.300 en el sector público, al tiempo que el monotributo creció en 22.000 puestos de trabajo. El monotributo social, por su parte, muestra una caída de -370.000 puestos de trabajo que, a priori, podemos inferir que se trasladas al empleo no registrado en sus diversas variantes.

Gráfico 2: Puestos de trabajo registrados. Variación interanual diciembre 2023 – diciembre 2024

Fuente: elaboración propia en base a SIPA

A modo de cierre

Al inicio del escrito planteé que asistimos a un escenario por momentos desolador. Sin embargo, en este marco en el que las fake news y los argumentos sin fundamentos empíricos y teóricos abundan, es importante comprender el sentido de las dinámicas y procesos sociales. Que los/as trabajadores/as estemos cada vez más desprotegidos, con menos derechos y más dificultades para reproducir nuestra vida no es algo que surgió de la noche a la mañana. No obstante, la orientación política del gobierno no sólo agrava las condiciones estructurales preexistentes sino que legitima y promueve a través de reformas regresivas la individualización de las relaciones laborales.

Referencias

CETyD (2025). ¿Están creciendo los salarios con las paritarias pisadas? Disponible en: https://noticias.unsam.edu.ar/2025/04/21/crecen-los-salarios-con-las-paritarias-pisadas/

Poy, S. (2025). Deterioro del mercado de trabajo Pobreza y trabajo ¿asuntos separados?. Revista Bordes. Disponible en: https://revistabordes.unpaz.edu.ar/pobreza-y-trabajo-asuntos-separados/